Les paysages de la plaine de la Lys

Un exemple de modèle agraire : les champs bombés dans la plaine de la Lys

Raymond Dion

Hommes et Terres du Nord Année 1983 2 pp. 1-12

RÉSUME

Dans la Plaine de la Lys, un modelé agraire original a favorisé le «drainage externe».

A l'Est. dominent les «champs bombés» de forme pyramidale, précocement façonnés à la bêche par de petits paysans associés à l'essor urbain.

A l'Ouest, la «planche de labour» résulte d'une colonisation plus récente par des «entrepreneurs capitalistes» équipés de la charrue.

Ces formes, fruit d'une même «civilisation de la Mer du Nord» s'estompent ou disparaissent avec les progrès du drainage souterrain.

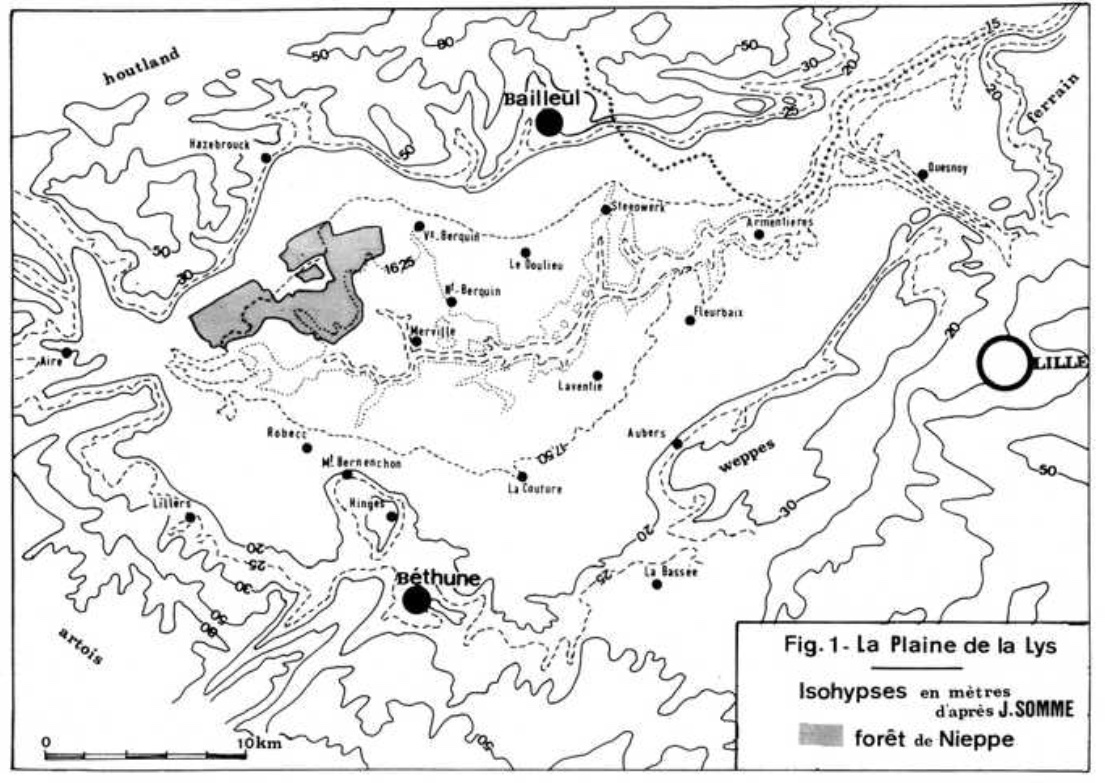

De faible altitude (16 à 20 m), sur 40 km de longueur et 25 km dans sa plus grande largeur, la plaine de la Lys est une vaste dépression «taillée comme à l'emporte-pièce» (2) entre les hauteurs de la Flandre intérieure au Nord-Ouest. celles du Weppes et du Ferain au Sud-Est et à l'Est. les collines de Artois au Sud-Ouest ; elle constitue un réceptacle vers lequel convergent les eaux de ruissellement issues des hauteurs voisines. L'impression de cuvette apparaît dans le «tracé des isohypses 17.50 et 16.25 m». qui se «moule sur celui de la bordure» (3). (fig. 1). Les eaux recueillies par la Lys s'échappent vers le Nord-Ouest par un goulot d'étranglement à l'aval d'Armentières où la vallée est nettement marquée.

Du fait des faibles pentes (moins de 0.5 %) sur les glacis qui descendent vers la rivière (4), de la relative imperméabilité des sols argilo-limoneux, d'une évapotranspiration réduite (500 à 600 mm par an), de la présence d'une nappe phréatique proche de la surface qui freine l'infiltration. l'évacuation des eaux excédentaires a toujours posé de difficiles problèmes.

Si, depuis la seconde moitié du XIX siècle, des drains souterrains ont favorisé le drainage interne, ils n'ont pas cependant fait disparaître les aménagements antérieurs qui privilégiaient le drainage externe. Pour faciliter l'écoulement des eaux, empêcher leur stagnation nuisible aux cultures, la plaine a été sillonnée d'une multitude de fossés à ciel ouvert qui quadrillent le parcellaire. Mais plus original a été le façonnement d'un modelé agraire complexe. le bombement plus ou moins accentué des parcelles (5). Les pentes artificielles ainsi créées rompent la monotonie de la plaine et surtout permettent le ruissellement des eaux de pluie vers les fossés évacuateurs.

Tandis que dans le Pays de Waes (6) ne se rencontre qu'un type de champ bombé, ici plusieurs formes se juxtaposent ou s'enchevêtrent. Leur localisation semble répondre à des contingences physiques et humaines qui ne sont qu'hypothèses. Des dégradations liées à la guerre 1914-1918, aux remembrements, à la pratique du drainage souterrain, au manque d'entretien parfois, font que, en certains secteurs, cette morphologie agraire s'estompe et tend à disparaître.

L'étude a été réalisée à l'aide d'un tachéomètre autoréducteur. Pour chaque parcelle étudiée l'altitude relative de cinquante à cent points a été mesurée à partir d'un point et d'un plan horizontal fixes. Les altitudes relatives par rapport à ce plan reportées sur le plan de la parcelle ont permis de tracer des courbes de niveau équidistantes de 10 cm ou de 20 cm. Il a fallu veiller à ce que les inégalités du sol ne nuisent pas à la précision des résultats. Selon la «physionomie» du champ (7), trois types de champ bombé ont pu être distingués.

1 - Types de champs bombés dans la plaine de la Lys (8)

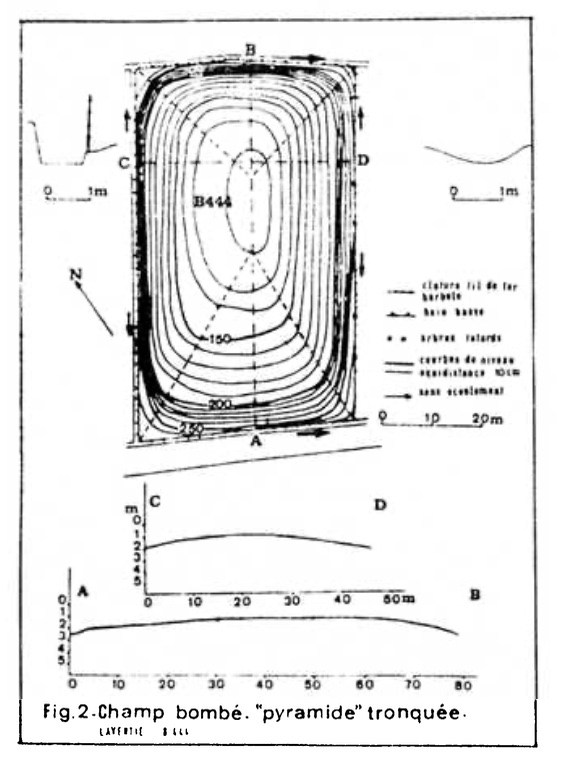

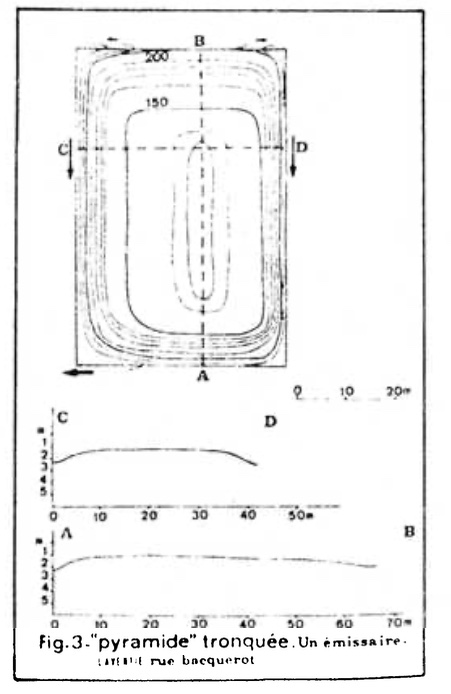

A) Champ bombé à forte pente périphérique ou à forte pente sur un ou plusieurs côtés

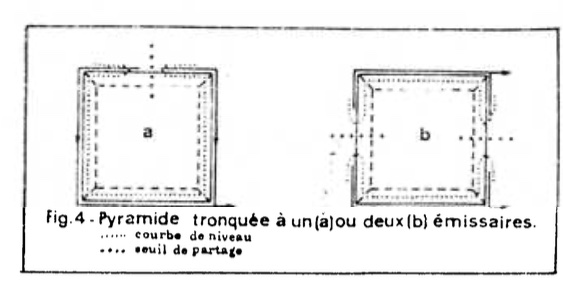

1) Le champ bombé à forte pente périphérique est, sans conteste, la forme la plus originale. A. Young (9) le décrit comme avant «la forme d'un lit de plumes dont les plumes auraient été concentrées au milieu». Sur les plans, les courbes de niveau sont fermées (fig. 2 et 3) et suivent en gros les contours de la parcelle. Elles sont serrées à la périphérie, jusqu'à 2 mètres des limites du champ, beaucoup plus espacées vers le centre. La parcelle est donc ceinturée par un fossé de plus 1,20 m de profondeur dont les talus, au profil convexo-convave et à forte convexité sommitale, ont une pente de 45 %. La dénivellation totale entre le fond du fossé et la partie la plus élevée de la parcelle ne dépasse que très rarement 2 m ; le plus souvent, elle est comprise entre 1,50 et 2 m. Il eût été difficile d'approfondir davantage puisque la Lys à Merville n'est qu'à 15 m d'altitude et que les becques s'y jetant doivent conserver une légère pente sur les glacis bordiers de 20 m d'altitude maximum. La pente des fossés peut être dirigée vers un ou deux émissaires. Les courbes de niveau présentent alors des dénivellations sur un seul côté ou sur deux côtés opposés (fig.4).

Ce type de champ rappelle un peu le «baulatura di quattro lati» italien. le «central elevated field» anglais. Mais il ne s'agit ni d'un champ lanière élevé vers le centre (campo quadrato elevato in centro. hip field, walmfeld) ni d'un champ en forme de pyramide. l'élévation vers le centre n'étant pas régulière. Il serait plus évocateur de le dénommer «champ en forme de pyramide tronquée». bien que ce terme soit très mal adapté lorsqu'il s'agit d'une parcelle rectangulaire (10).

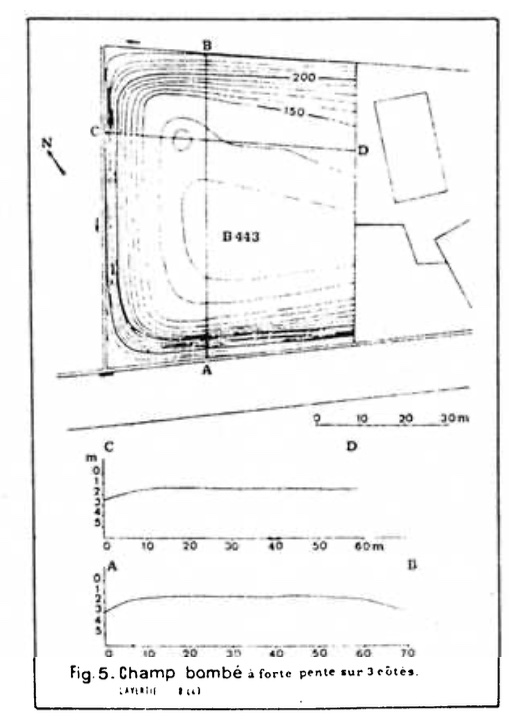

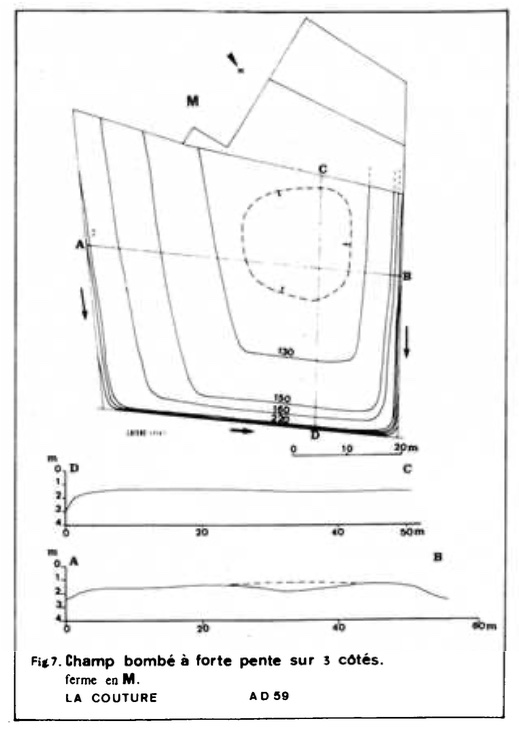

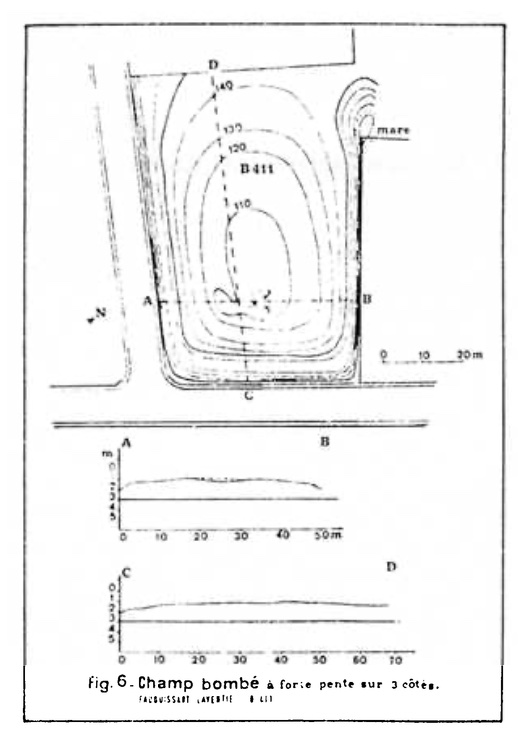

- Les champs à forte pente sur 3 côtés ressemblent aux champs bombés précédemment décrits: les fossés ont la même profondeur. les versants le même profil. les altitudes relatives la même valeur (fig. 5. 6. 7). Ils s'en différencient par le fait que, très souvent. les bâtiments d'exploitation ont été construits sur le côté non creusé de la parcelle. On peut ainsi accéder de plain-pied de la parcelle plus ou moins isolées aux champs d'alentour.

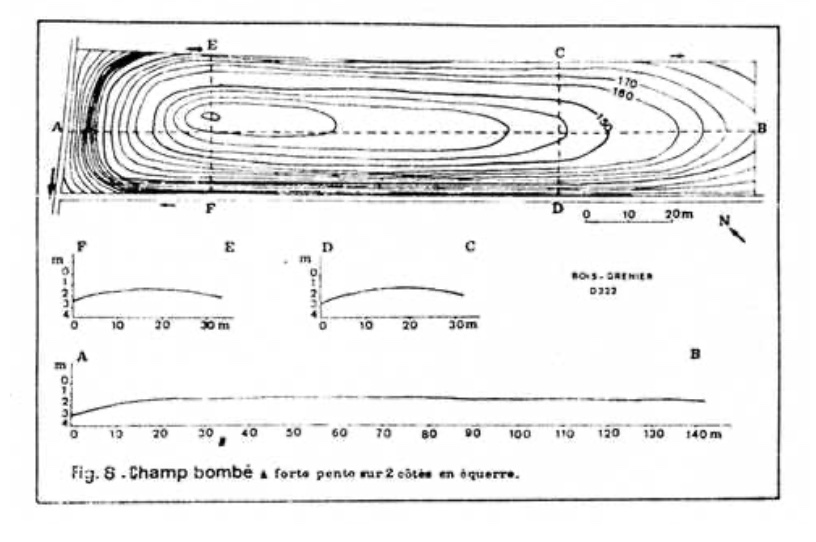

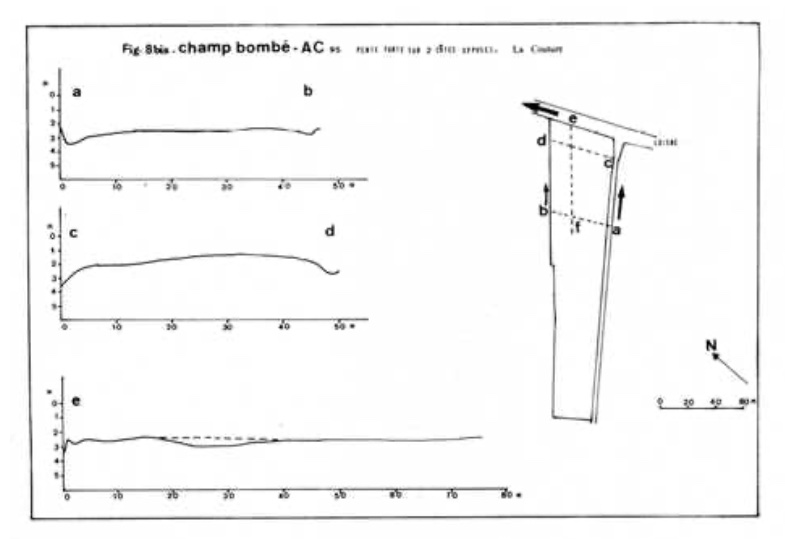

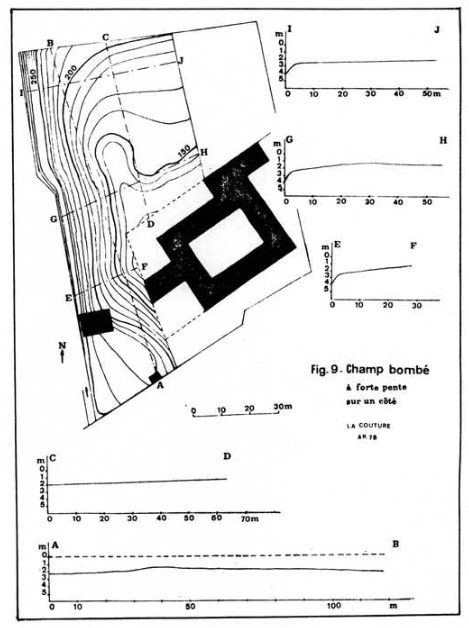

- Les champs à forte pente sur un ou deux côtés en équerre apparaissent le long des artères de drainage relativement profondes. Le talus de profil convexe, enherbé, descend en pente raide vers le ruisseau. La pente est de faible amplitude sur le reste de la parcelle (fig. 8. 9).

- Toutes ces parcelles sont relativement isolées au milieu d'espaces où le champ bombé à pente régulière domine.

B) Champ bombé à pente régulière

C'est la forme la plus commune, la plus étendue spétialement dans la partie orientale de la plaine de la Lys. Ce champ n'a pas un dessin géométrique bien défini. Le plus souvent trapu, sensiblement carré. il peut être aussi plus ou moins allongé, plus ou moins régulier. De ce fait, ses dimensions sont variées : la longueur peut atteindre plus de 100 m. elle s'abaisse rarement en-dessous de 30 mètres. Bien que très différents les uns des autres, deux types caractérisent ces champs bombés à pente régulière.

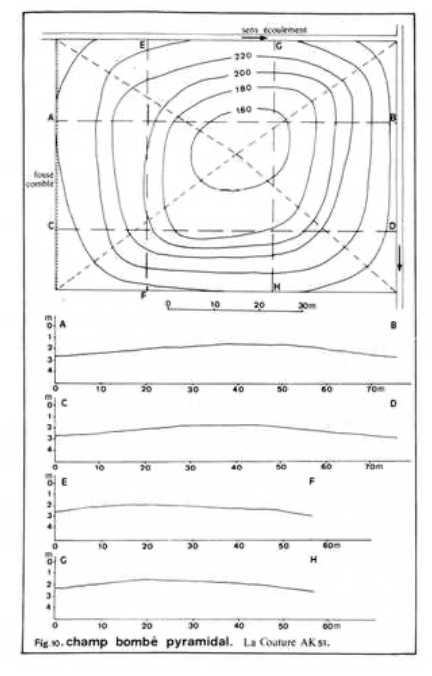

1) Le champ trapu, voisin du carré. présente un bombement à quatre pentes (fig. 10). Faible à la partie sommitale, la pente s'accentue progressivement vers les quatre côtés ; les courbes de niveau, très espacées au centre de la parcelle, se rapprochent les unes des autres à la périphérie sans jamais atteindre le resserrement du type précédent. Là encore les courbes de niveau épousent les contours du champ qui présente l'aspect d'une pyramide très aplatie. L'altitude relative entre les points d'altitudes extrêmes est en moyenne de 1 m. Mais. en fait, elle est très variable : elle est fonction des dimensions du champ : pour une petite surface, la dénivellation est inférieure à 0,80 m : pour un champ de grande étendue elle peut atteindre 1,50 m, voire 2 m. Cependant, jamais la pente ne dépasse 3 % : une pente supérieure risquerait de favoriser des phénomènes d'érosion. gênerait certains travaux agricoles, nuirait par places à la maturation des récoltes en créant des zones de moindre ensoleillement.

2) Le champ bombé de forme plus allongée rappelle le «champ lanière élevé vers le centre» (11).

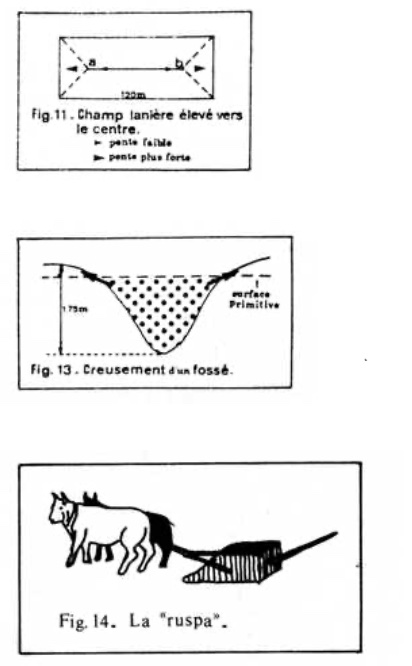

Il présente une pente longitudinale qui s'accentue fortement à l'approche des extrémités et une pente transversale assez semblable à celle du champ pyramidal (fig. 11). Le champ qui débouche par un petit côté sur un chemin donne l'impression de imer la voie de circulation : A. Gamblin a ainsi pu parler de «chemin en creux» dans le Pays de Lalleu. d'Armentières (12). Sans doute. le bombement épouse-t-il bien souvent de légères ondulations primitives du terrain.

C) La planche de labour

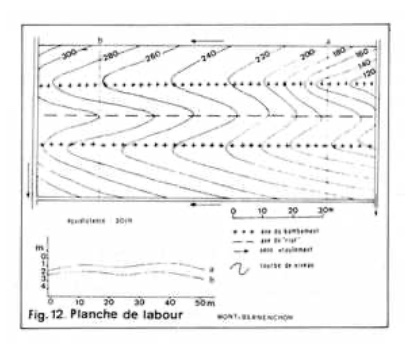

Ce troisième type de champ bombé est fréquent dans la plaine de la Lys. Ce champ est large de 253 m en moyenne et sa longueur varie entre 100 et 200 m. La dénivellation entre le sommet de la planche et les «riots» (13) est au maximum de 0.80 m a 1.20 m. 'Très souvent la planche présente une pente longitudinale assez régulière de 1 m pour 100 m en moyenne. Les courbes de niveau sur les plans (fig. 12) sont disposées en dents de scie plus ou moins creusées selon l'importance du bombement. La succession des planches donne. dans la région de Mont-Bernanchon par exemple. un aspect vallonné qui rappelle le «sistemazione a cavino» rencontre en Italie dans «la région vénitienne, sur les terrasses diluviales sèches de Parme. Trévise. Vicence et Vérone» (14). Mais à la différence de celui-ci qui se distingue par un bombement longitudinal. la planche présente ici un bombement transversal perpendiculaire au sens du labour. Parfois la planche enserrée entre deux «becques» rapprochées prend, comme dans la région de la Couture, l'allure d'un long ruban de plusieurs centaines de mètres, divisé en parcelles d'exploitation sans limites physiques apparentes. Quelle qu'en soit la forme. tous ces champs ont été crées par les agriculteurs.

II - Un modelé agraire anthropique

Deux instruments aratoires, la bêche et la charrue. ont servi à la création de ce modelé qui constitue l'un des éléments mis en place pour lutter contre les excès d'eau.

A) Les instruments aratoires

1) La bêche

Toutes les fortes pentes n'ont pu être façonnées qu'à la bêche exclusivement. La terre des fossés rejetée vers le centre de la parcelle rehaussait le champ par rapport à son niveau primitif et en assurait la forme bombée (fig. 13). Il s'ensuit que le bombement est d'autant plus accusé et l'altitude relative d'autant plus forte que la superficie du champ est faible, une même quantité de terres retirées des fossés ayant une profondeur sensiblement constante, étant étalée sur une plus petite surface.

On peut penser que pour le transport des terres vers la partie centrale de la parcelle la brouette avec ou sans roue devait être utilisée. Une espèce de traîneau ramassage poussière» (la ruspa ou raspa). tiré par deux boeufs, a été décrie en Italie (15) (fig. 14). Un tel instrument sert parfois encore pour le transport du fumier à la sortie de l'étable : un agriculteur de Richebourg m'a affirmé qu'après la guerre 1914-1918 le transport des terres pour le comblement des tranchées et des trous d'obus avait été effectué bien souvent par ce procédé simple qui avait l'avantage d'éviter l'enlisement dans les terres humides et grasses de la plaine : il suffisait de basculer le traîneau pour en vider le contenu. Le «molsberd», signalé par Mr Snacken, «engin agricole assez connu en Flandre jusqu'à la fin du XIXe siècle». assurait la même fonction (16).

La bêche a dû être utilisée aussi dans le façonnement des champs bombés à pente régulière de forme pyramidale : c'est l'opinion de Mr Snacken (17) en ce qui concerne les champs bombés du Pays de Waes en Flandre belge. Il est certain qu'ici, en plaine de la Lys, la bêche, ou louchet, était couramment employée non seulement pour le curage des fossés mais aussi pour le travail des champs.

Deux techniques anciennes ont été décrites par le préfet Dieudonné en 1804 (18). Avec le «palotage», on aboutissait à la «formation, à la bêche, de longs ruisseaux de la profondeur d'un pied sur autant de largeur et à 10 pieds de distance l'un de l'autre». On ouvrait «ces ruisseaux dans les champs plantés de blés et de seigles, immédiatement après les semailles».

Ils servaient «l'hiver à l'écoulement des eaux et, au printemps, la terre «qui en provenait et qui avait été rejetée au fur et à mesure sur le champ des 2 côtés» était ameublie au râteau ou à la herse renversée».

Le «ruotage» avait pour but de procurer aux terres un nouveau fond. Des fossés étaient creusés à la bêche de «10 pieds en 10 pieds avant les semailles ». La terre était «jetée des 2 côtés à un pied au moins. Les deux côtés en étaient ensuite rabattus avec la charrue, de manière qu'il ne reste plus qu'une petite rigole pour l'écoulement des eaux. Puis on hersait et on semait. Par ce moyen le fond se trouvait «dessus et la surface était agrandie», en ce qu'elle était «rendue moins plane». La charrue a donc joué un rôle dans la formation et le maintien du bombement sur les parcelles pyramidales. On le comprendra mieux après avoir étudié une forme qui lui est exclusive, la planche de labour.

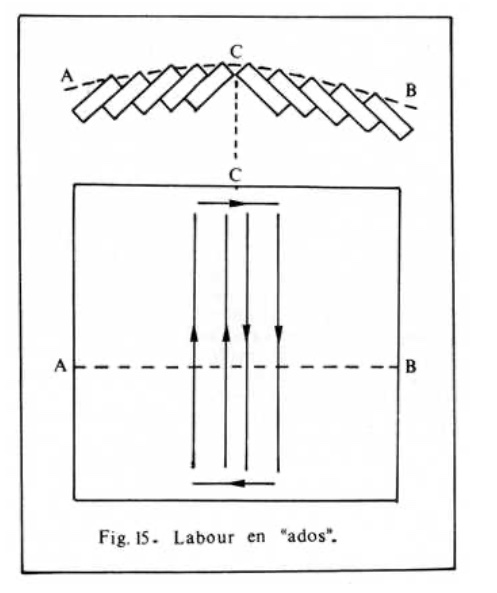

2) La charrue

L'introduction timide de la charrue au Moyen-Age, sa généralisation aux XVII et XVIII siècles ont propagé la technique du «labour en ados» (fig. 15). Elle est courante encore aujourd'hui dans la Plaine de la Lvs. Le labour est commencé à partir du centre de deux côtés opposés et l'on «tourne» autour de la partie labourée de telle manière que la terre soit toujours déversée vers la partie centrale du champ. Celle-ci, peu à peu, est surélevée par rapport aux bordures ; mais l'exhaussement est atténué par des hersages transversaux. La planche de labour ainsi formée est constamment maintenue au même endroit. Le labour en ados explique donc le bombement transversal perpendiculaire à la direction du labour.

Quant au bombement à quatre pentes du champ pyramidal, il pourrait se comprendre si le labour en ados était pratiqué tantôt dans un sens tantôt dans l'autre. la forme souvent trapue des parcelles se prêtant à cette alternative. Mais les traditions culturales font que ce sont toujours les milieux de deux mêmes côtés qui servent de point de départ au labour. Dans ces conditions, il est vraisemblable que le bombement primitif du champ pyramidal, de même que les accentuations de pente aux extrémités des champs allongés ont été réalisés à la bêche. La substitution de la charrue à la bêche aurait permis, grâce au labour en ados, le facile maintien, voire l'accentuation du bombement réalisé précédemment à la main. Une telle débauche de travail et d'ingéniosité ne peut se comprendre sans les contraintes d'une impérieuse nécessité liée au problème de l'eau.

B) Un système minutieux de drainage

Tous ces champs bombés ont joué et jouent encore un rôle de premier plan dans la lutte contre les excès d'eau. En modelant des pentes artificielles, les agriculteurs ont facilité le ruissellement vers les «becques» et les fossés. Du coup, les sols étaient moins sujets à saturation prolongée et se r'essuyaient mieux : les dangers d'inondation étaient atténués voire écartés. Un rôle semblable était dévolu aux billons de la Bresse (20).

Au moment de la colonisation agricole médiévale jusqu'au milieu du XIX siècle, le drainage externe était la seule technique durable et efficace, dans les régions à forte imperméabilité, avant l'introduction de procédés plus modernes qui privilégient le drainage interne par drains souterrains ou par sous-solage (21). Pour assurer un rabattement suffisant de la nappe, des arbres (saules et frênes principalement) et de petites haies d'épines et d'arbustes étaient souvent plantés dans le fond même des fossés ceinturant les champs à forte pente (fig. 2).

Sans doute les bâtiments d'exploitation construits sur ces parcelles fortement bombées, étaient-ils mieux préservés des méfaits insidieux d'une trop forte humidité. Ainsi, grâce aux pentes, les eaux de ruissellement, rapidement rassemblées. gonflaient les rigoles : mais elles ne s'écoulaient que lentement vers la Lys par tout un réseau de fossés, à pente réduite, dont le bon entretien commandait, quelle que soit la forme du bombement, l'efficacité du drainage. De la forme du bombement dépendait, dans une certaine mesure, le mode d'utilisation du sol.

C) Une utilisation du sol en partie adaptée aux pentes.

Les planches ainsi que les parcelles à bombement régulier, sont avant tout, des terres labourables, des terres de cultures. Sans doute, certaines d'entre elles portent des pâtures, mais celles-ci ne sont pas permanentes.

Par contre. les champs à forte pente sont essentiellement des herbages. L'herbe pousse sur les pentes raides jusque dans le fond des fossés. Elle protège le talus des dangers du ruissellement en retenant le sol dans le chevelu de ses racines, si bien que les fossés conservent leur forme sans entretien coûteux. Un agriculteur de Laventie, âgé de plus de 75 ans n'a jamais effectué le moindre curage de ses fossés. ni son père avant lui. L'ancienne pratique de l'élevage à l'étable, qui avait frappé A. Young (22) préservait les talus des éboulements consécutifs au piétinement des bêtes. Actuellement. la mise à l'herbe des animaux provoque la dégradation des talus, le comblement des fossés, la désorganisation du drainage. L'herbe récoltée était de bonne qualité, l'absence de phénomène d'hydromorphie, liée à un drainage satisfaisant, entravant le développement des joncs, des carex et des roseaux. Beaucoup de ces herbages étaient complantés d'arbres fruitiers.

Quelques exemples sont encore visibles. Les profonds fossés, en permettant le rabattement de la nappe. favorisaient un enracinement suffisant des arbres. Ces parcelles fortement bombées qui avaient une fonction limitée et strictement définie : assurer la nourriture de quelques animaux et pourvoir les ménages en fruits, ont une localisation bien précise et sont spatialement beaucoup moins étendues que les autres types.

III-La répartition des champs bombés dans la plaine de la Lys.

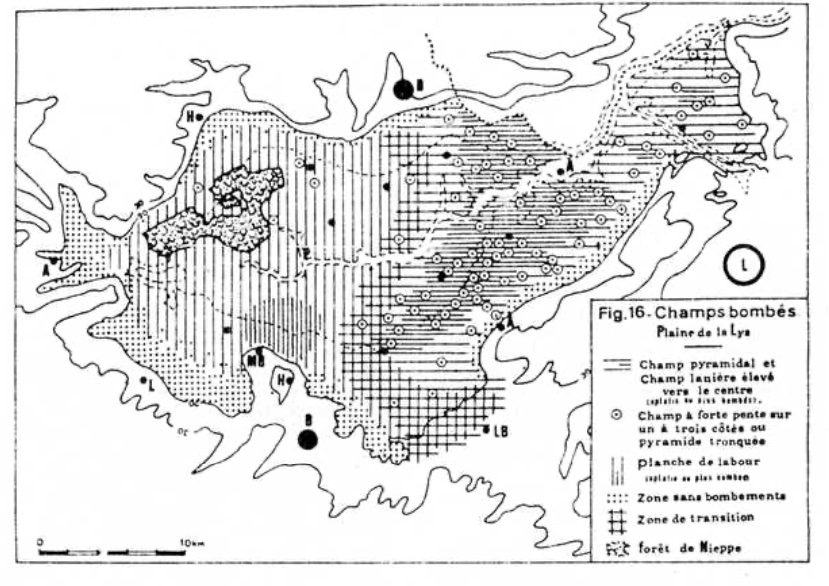

A) Une opposition Est-Ouest

Toute la plaine de la Les n'est pas recouverte par des champs bombés. Leur absence se remarque au pied des talus bordiers. soit qu'il y ait une pente sensible comme au Nord de l'Artois, soit que de légères dépressions humides et difficiles à drainer aient été converties en pâturage permanents, sans aménagement. Comme dans le Pays de Waes. les champs bombés sont localement absents dans les dépressions sans exutoire (23', allongées, ici, au pied des talus des Weppes et de Flandre). Ces exceptions mises à part, le reste de la plaine apparaît partagé en deux grands ensembles, en deux types de paysages grossièrement délimités par une ligne méridienne joignant Béthune à Bailleul en passant par la Couture, Le Doulieu et Steenwerk (lig. 10).

À l'Ouest de cette limite dominent les planches de labour. Le paysage apparaît relativement ouvert. Les horizons ne sont coupés que par quelques rideaux d'arbres qui cernent les pâtures proches des bâtiments d'exploitation. La plaine. à l'aspect d'openfield, s'étend jusqu'au talus de la Flandre, coupée de loin en loin par des fossés. Avec des planches de labour souvent surbaissées, l'impression d'horizontalité prévaut. Les fermes, aux vastes bâtiments, semblent posées sur un plan régulier au milieu d'un damier parcellaire à grandes mailles. Dans une certaine mesure, le paysage évoque celui des polders récents.

A l'Est, au contraire, le paysage apparaît plus fermé, plus morcelé, plus tourmenté. Les horizons sont constamment coupés par le moutonnement des parcelles. Là, dominent les champs bombés de toutes formes et de toutes tailles. Fossés multiples, dérayures, «chemins en creux», haies plus nombreuses. accentuent l'impression de désordre que laisse la diversité des bombements. C'est là que les frondeurs du pays de Lalleu pouvaient se cacher, échapper à leurs poursuivants (24). Les fermes, souvent de petite taille. campées sur des «mini-mottes», parfois cernées de plans d'eau.s'égrènent le long des chemins.

Il ne s'agit pas là d'une limite rigide. Une zone de transition marque le passage d'un secteur à l'autre. Des champs bombés à forte pente s'observent en petits Îlots dans le secteur occidental, des surfaces relativement planes dans le secteur oriental. Tous les types de parcelles surbaissées se juxtaposent dans la région de La Bassée. Ce sont des exceptions qui montrent que la répartition des types de champs n'obéit pas à des règles rigoureuses.

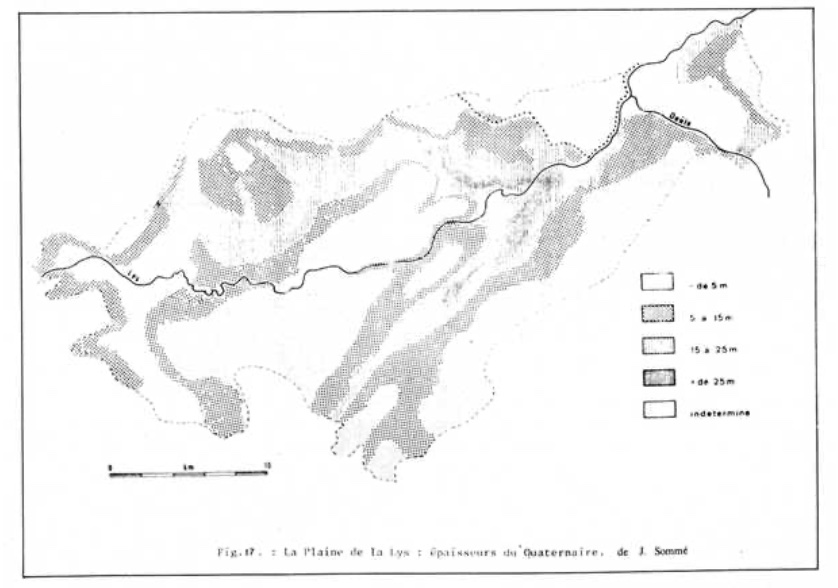

B) Une explication physique insuftisante.

Grosso modo, la limite coïncide avec celle qui apparaît sur la carte des formations superficielles établie par J. Sommé (25) (fig. 17). À l'Ouest de cette ligne, les formations limono-argileuses du Quaternaire ont moins de 5 m d'épaisseur dans un vaste triangle dont les sommets seraient Béthune. Le Doulieu. Guarbecque à l'Ouest de Robecq. Les argiles (clytes) des pacauts» y sont parfois proches de la surface du sol. À l'Est de cette limite. une large bande de terrains quaternaires épais de plus de 5 m, se poursuit de Béthune à Armentières.

On pourrait donc être tenté d'établir une corrélation entre le type de champ et l'épaisseur de la couverture du Quaternaire : les planches de labour sur le Quaternaire peu épais, les champs bombés de forme pyramidale sur les limons plus épais. La planche de labour ne risquerait pas de ramener en surface les argiles sous-jacentes ; dans un limon épais et relativement homogène, le rejet de terres profondes sur les parcelles ne pouvait pas modifier fondamentalement la nature des sols superficiels.

Mais il y a bien des exceptions. A quelque distance du pied du talus du Weppes, depuis la Deûle au Word-Est, jusqu'à la région de La Bassée au Sud. la zone des champs bombés chevauche un secteur à limons peu épais. À l'opposé, dans le rentrant d'Hazebrouck et autour de la forêt de Nieppe, les planches de labour, souvent surbaissées, marquent à peine l'horizontalité de limons plus épais. Il n'y a donc pas corrélation rigoureuse entre la zone des champs bombés et l'apparition à faible profondeur du substrat argileux comme le remarquait Mr. F. Snacken en ce qui concerne les champs bombés du Pays de Waes. Une étude plus approfondie de la nature du recouvrement quaternaire permettrait peut-être d'établir des corrélations plus précises, mais il semble que dans notre vaste région un déterminisme physique rigoureux ne puisse être évoqué pour expliquer la répartition de champs bombés dont la création, oeuvre humaine. dépend. pour une large part. des vicissitudes de l'histoire.

C) Une histoire complexe.

1) l'exploitation forestière favorable au drainage

L'exploitation de la forêt de Nieppe. dès le Moyen-Age, pour la fourniture d'un bois de construction d'excellente qualité, a joué, vraisemblablement, un rôle indirect, dans la répartition des champs bombés, en favorisant le drainage.

En effet. le bois était évacué principalement par voie d'eau et, jusqu'au XIX siècle, les «berquigneuls. la Bourre. les canaux de Nieppe, du Préavin et d'Hazebrouck assuraient la vidange de la majeure partie des bois par trains flottés et par bateaux» (26).

Il fallait donc que ce réseau de voies d'eau fût suffisamment profond et régulièrement entretenu pour satisfaire les besoins de l'exploitation forestière.

Le réseau, complété par des collecteurs secondaires à la fin du XVIII siècle, fut réaménagé par la 3e Réformation (arrêté d'aménagement du 9 août 1781).

Les canaux de Nieppe, d'Hazebrouck et de la Bourre sont alors élargis, approfondis et avec le creusement du lit de la Lvs ils ne peuvent être alimentés qu'en période de hautes eaux. Les canaux de Nieppe et du Préavin sont portés à la largeur de 12 m, y compris les digues, et à la profondeur de 2 m. De nouveaux canaux sont créés (27). Plus ou moins bien entretenus entre les deux guerres, de nombreuses fois, ruisseaux, canaux ont été remis en état lors du réaménagement actuel. On peut donc penser que depuis le Moyen Age l'assainissement des terres situées à la périphérie de la forêt. principalement celles comprises entre la forêt et la Lvs, favorisé par des voies d'eau bien entretenues, a peut-être assuré un bon drainage sans le recours d'un modelé agraire particulier. Par ailleurs, le rôle «récréatif» de la forêt ne semble pas avoir attiré les agriculteurs sur les terres agricoles riveraines.

2) Un territoire de chasse, frein de l'aménagement agricole ?

Avec Philippe d'Alsace (1168-1191) qui «avait une prédilection particulière pour la chasse». Une résidence comtale est aménagée dans la forêt de Nieppe qui devient alors réserve de chasse (28). Tout peut porter à croire que l'installation des hôtes n'était ni enviée par les paysans à cause de la dégradation des récoltes ni encouragée par le Comte dont les longues chevauchées à la poursuite du gibier aurait pu être entravées par la création d'un paysage cloisonné.

Peut-être est-ce la raison pour laquelle la colonisation semble plus tardive qu'ailleurs.

3) Une colonisation par étapes

Les champs bombés à forte pente, façonnés à la bêche, seraient plus anciens que les planches de labour. A. Young Les décrivait comme étant très anciens, sans toutefois donner de date précise (29).

Un fait apparaît significatif. À Vieux-Berquin, au Nord-Est de la forêt de Nieppe, fondé par Robert le Frison (1071-1093), le paysage actuel porte encore la trace atténuée, par les destructions de la guerre de 1914-1918 et par les effets d'un remembrement précoce associé à des travaux de drainage de champs bombés plus ou moins noyés au milieu d'un vaste espace où les planches de labour dominent. Le champ bombé serait donc la forme pionnière de la colonisation agricole dans la plaine de la Lys, forme liée au travail manuel et donc antérieure à l'adoption de la charrue. Le champ bombé et la planche de labour seraient la marque tangible de deux colonisations voisines par la finalité de leur action dans un milieu humide, opposées par les techniques employées parce que déphasées dans le temps.

4) Deux types de colonisation, une seule civilisation.

A l'Est. la colonisation aurait été faite par une multitude de petits paysans besogneux qui, à force de labeur et d'ingéniosité, auraient mis en place, dès le haut Moyen-Age, l'agriculture flamande intensive réputée la meilleure de l'époque (30, Ce sont ces petits paysans qui ne travaillaient qu'à la bêche qui ont lutté patiemment contre les excès d'eau. enrichi leurs terres avec les gadoues des villes, nourri les urbains. À l'image des habitants des villes, ils avaient acquis une certaine indépendance : le monde féodal et le monde ecclésiastique n'avaient qu'une faible emprise sur leur campagne (31).

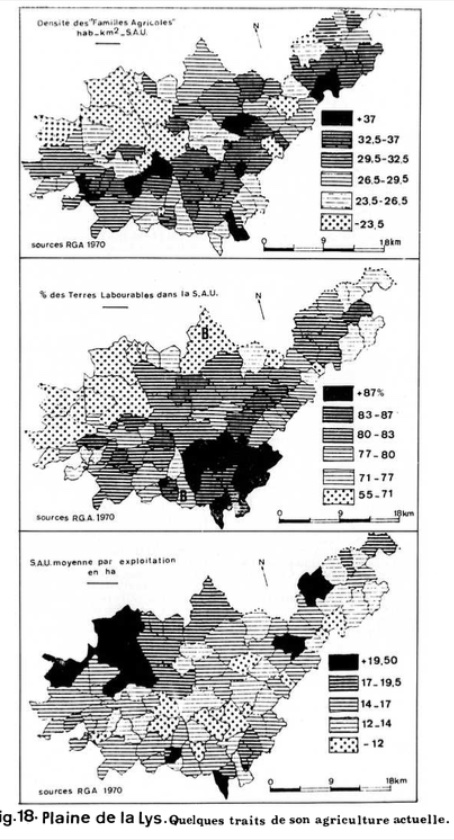

À l'Ouest, la colonisation, plus tardive, aurait été réalisée par un nombre plus réduit d'agriculteurs représentants d'une classe sans doute plus aisée, véritables «entrepreneurs capitalistes» plus ou moins liés aux «pouvoirs», pourvus de moyens techniques plus efficaces (la charrue) et de moyens financiers importants, capables de ce fait d'exploiter de plus grandes superficies. L'essentiel de cette seconde colonisation était accompli au XIIIe siècle. Quelques défrichements seront encore réalisés aux XVIII-XlXe siècles mais sans incidence marquante sur les paysages (32). Cette opposition entre les deux secteurs est encore sensible aujourd'hui. La partie orientale caractérisée par une forte densité de population agricole, par de petites exploitations souvent inférieures à 12 ha. par un fort pourcentage de terres labourables, s'est spécialisée dans les cultures de légumes. Ce n'est pas sans raison que l'un des marchés au cadran du Nord fut installé primitivement à Aubers avant de migrer à Violaines (33). Sur la rive gauche de la Lys de plus grandes exploitations agricoles, un pourcentage élevé de S.T.H.. une place importante accordée à l'élevage apparentent le secteur à la Flandre Intérieure (34) (Fig. 18).

Ainsi la répartition des champs bombés et des planches n'obéit pas à un critère bien défini. Des influences diverses. physiques et humaines ont conjugué leurs effets rendant illusoire tout déterminisme géographique historique. L'aire d'extension des parcelles bombées n'est pas d'ailleurs limitée à la Plaine de la Lys. Elle s'étend aussi sur le Weppes et sur le Ferain. La limite orientale des champs bombés correspond ainsi à la limite des anciennes civilisations agraires définie par P. Flatres (35). Les «champs bombés » de la Plaine de la Lys dont certains sont semblables à ceux du pays de Waes (36) mais qui ne se retrouvent ni en Bresse (37) ni en Alsace (38), ni semble-t-il, en d'autres régions françaises seraient le produit de la «civilisation de la Mer du Nord » (39).

Cependant, la limite entre champs bombés et planches de labour ne chevauche aucune autre limite : elle recoupe obliquement l'ancienne limite linguistique (+0). Il semble donc que le front de colonisation qui a poussé une pointe jusqu'à Vieux-Berquin à l'Ouest, au début du XII siècle, serait parti de la région de Lille dont la croissance, le rôle industriel et politique se développaient alors.

Derrière la transformation des campagnes il faut chercher la ville (41). Le champ bombé semble la marque, quasi-indélébile tout au moins jusqu'à nos jours, d'un aménagement agricole qui aurait impressionné la «zone nourricière» de Lille, déjà «grande» ville drapante et dont l'influence de la châtellenie s'étendra jusqu'à La Bassée et Armentières (42).

La variété des formes de bombement des parcelles dans la Plaine de la Lys traduit la minutie du travail que l'agriculteur flamand a consacré à l'aménagement d'un milieu humide, difficile maîtriser. Cette variété permet, dans une certaine mesure, de comprendre l'histoire des paysages actuels qui restent liés aux deux grandes étapes de la colonisation agricole du Moven-Age: les «champs bombes» façonnés à la bêche remonteraient au début de l'époque médiévale, les planches de labour, plus récentes, à la fin du XIII siècle avec la propagation de la charrue. Si ces formes sont le fruit «civilisation de la Mer du Nord», leur répartition semblent montrer que les « champs bombés» sont plus ou moins directement influences par l'essor d'une civilisation urbaine et industrielle precoce.

À l'heure actuelle, cette morphologie agraire tend à s'estomper avec le remembrement, la création de casiers de drainage. la motorisation de certaines cultures. On pourrait être tenté de voir un signe d'archaïsme dans le maintien de ces formes. mais en fait, les «champs bombés» plus que les «planches de labour». restent bien adaptés aux cultures modernes lorsqu'elles sont orientées vers les cultures légumières, pratiquées sur de petites exploitations agricoles à main d'oeuvre abondante, situées aux portes des grandes régions urbanisées du Nord.

Bibliographie

(1) Cet article reprend l'essentiel d'une étude parue dans MELANGES AGRAIRES, travaux de la RCP 355 du CNRS, reproduite avec l'aimable autorisation de Monsieur Pierre Flatrès, Directeur de la RCP.

(2) J. SOMME -«Les plaines du Nord de la France et leur bordure. Etude géomorphologie». Thèse, Paris 1975.

(3) J. SOMME -Op. cit. «Introduction à la géomorphologie de la plaine de la Lys», in Cahiers de Géographie Rurale 4, 1976-1977.

(4) J. SOMME -Op. cit.

(5) A. GAMBLIN -«Le Pays de Lalleu» ; Revue de la Société Géog. de Lille 1944-45.

R. DION -«Problèmes de drainage dans la plaine de la Lys», in Cahiers de Géographie Rurale n° 4, 1976-1977.

(6) F. SNACKEN -«Les champs bombés du Pays de Waes», in «L'habitat et les paysages ruraux d'Europe», Ed. F. Dussart, Liège 1971.

(7) W. MATZAT -«Types of agrarian microrelief in the plains of Northern and Central Italy» in «I paesaggi rurali europei», Perugia 1975.

(8) R. DION -Op. cité.

(9) A. YOUNG -«Voyage en France», traduction H. Sée, Paris 1931.

(10) W. MATZAT -Op. cité.

(11) W. MATZAT -Op. cité.

(12) A. GAMBLIN -Op. cité.

(13) «Riot» : dérayure ; joue le rôle de fossé entre deux planches ; son emplacement est permanent.

(14) W. MATZAT -Op. Cité.

(15) Information communiquée par Mr W. Matzat, recueillie dans Berti Pichat : «Istituzione tecnicho...», vol. Ill, Torino 1851.

(16) F. SNACKEN -Op. cité.

(17) F. SNACKEN -Op. cité.

(18) DIEUDONNE -Statistique du Département du Nord 18Ô4 ; réimpression 1970, 3 vol. in 8.

(19) A.G. HAUDRICOURT et M. Jean-Brunhes DEL AMARRE «L'homme et la charrue à travers le monde». N.R.F. Paris 1955.

G. DUBY et A. WALLON -Histoire de la France rurale. Ed. du Seuil. Tours 1975, 1977.

(20) A. RAMUS -Vie paysanne et technique agricole. Exemple de la Bresse louhannaise. A. Colin, Paris, 1952.

(21) R. DION -Problèmes de drainage dans la plaine de la Lys. Op. cité.

(22) A. YOUNG -Op. Cité.

(23) F. SNACKEN -Op. cité.

(24) J. L. DECHERF -Armentières et ses environs. S.A.E.P. Colmar, 1974.

(25) J. SOMME -Op. cité.

(26) J.J. DUBOIS -Quelques remarques sur l'aménagement de la Forêt de Nieppe. Cahiers de Géographie Rurale, n° 4, Lille, 1976-1977.

(27) J.J. DUBOIS -Op. Cité.

(28) A. VERHULST -Histoire du paysage rural en Flandre, de l'époque romaine au XVIIIe siècle -Bruxelles, 1966.

(29) A. YOUNG -Op. cité.

(30) A. YOUNG -Op. cité.

R. BLANCHARD -La Flandre -Thèse, L. Danel, Lille, 1906, 530 pages, rééd. Handzame 1974.

A. GAMBLIN -Découvrir la France : le Nord, Larousse, Paris, 1973.

P. FLATRES -Atlas et géographie de la France moderne : la région Nord et la Picardie, Flammarion, 1980.

(31) G. LEFEBVRE -Les paysans du Nord pendant la Révolution Française, Thèse, Paris, 1924, rééd. A. Colin, 1972, 1020 p.

G. DUBY et A. WALLON.. Op. cité.

(32) A. VERHULST -Op. Cité.

(33) J. VAUDOIS -Marchés au cadran et production légumière dans la région du Nord -Cahiers de Géographie Rurale, n° 4, Institut de Géographie, Lille, 1976-1977.

(34) C. FOUTREIN -Flandre Intérieure, région agricole en voie de spécialisation ? Hommes et Terres du Nord, 1975, 2, Lille.

(35) P. FLATRES Les structures agraires du Nord de la France : essai d'interprétation in Mélanges offerts à M. Omer Tulippe, 1. 1, Gembloux, 1968, p. 309-321.

(36) F. SNACKEN -Op. cité.

(37) A. RAMUS -Op. cité.

(38) H.J. CALLOT -Modelé agraire et parcellaire dans la Plaine d'Alsace -Thèse de 3e cycle, Strasbourg, 1977, 456 pages dacty.

M. CALLOT dénomme «Champ bombé» la forme qui s'apparente aux planches de labour dans la Plaine de la Lys.

(39) P. FLATRES -Op. Cité.

(40) P. FLATRES -Op. Cité.

M. GYSSELING -La genèse de la frontière linguistique dans le Nord de la Gaule -Rev. du Nord, t. XLIV, 1962.

L'origine et les fluctuations de la frontière linguistique dans le Nord de la France. Bull. Com. Flam, t. XIX, 1974.

(41) L. TRENARD -Histoire d'une métropole, Lille, Roubaix, Tourcoing, éd. Privat. Toulouse, 1977.

(42) L. TRENARD -Op. Cité.

L. TRENARD -Histoire de Lille. Tl, Lille 1980.