Cartographies

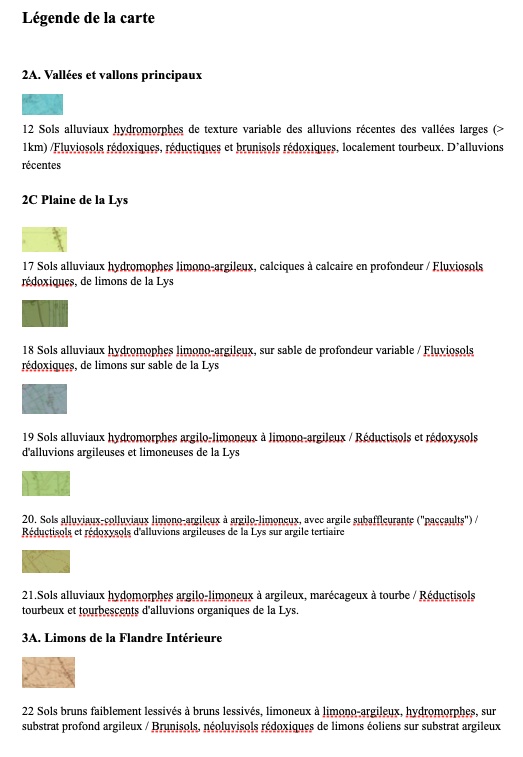

Légende de la carte

NOTICE EXPLICATIVE

X. Remblais, dépôts artificiels. La construction d'un ouvrage de guerre par les troupes allemandes, en 1944, ayant été interrompue par les bombardements alliés a conduit à l'abandon d'un important dépôt de gravier du Rhin et de sable, aux abords de la forêt d'Éperlecques, dont la nature est indépendante de celle des sables et cailloutis (Rs) qui couronnent le sol de cette forêt. L'exploitation de l'importante carrière d'argile des Tuileries du Nord, à Watten, nécessite l'enlèvement du manteau de terre, cailloutis et sable formant la «découverte» de la carrière, ainsi que des premiers mètres de l'Argile des Flandres altérée en surface et impropre à la fabrication ; le tout est rejeté en un terril, à proximité de la carrière et à la surface du cailloutis Rs. Le long du canal de la Bassée à "l'usine d'Isbergue". les Terrils du bassin minier.

R. Colluvions et limons de lavage. Ce sont des dépôts meubles des bas de pentes et du fond des vallées sèches du pays crayeux d'Artois ; ils se raccordent aux autres formations récentes (alluvions modernes Fz) qu'ils recouvrent partiellement; leur épaisseur est très variable et peut atteindre 5,50 m dans le vallon dit du «fond de mer» à Moulle (4 m de limon argilo-sableux reposant sur 1,50 m du même limon avec silex brisés de la craie). A cette formation, on peut adjoindre les limons de pente se trouvant à tous les niveaux et au pied du Mont Cassel et du Mont des Récollets : des paquets d'éboulis font descendre des éléments des couches les plus élevées ; il se forme un limon jaune argilo-sableux dont la base contient :

1° — beaucoup de sable roussâtre, des débris non roulés de plaquettes de grès roux, ferrugineux, des galets de silex bien roulés et très altérés, à patine blanche, provenant de la désintégration des grès et poudingues pliocènes, et

2° — des silex éclatés; les eaux de ruissellement classent ces éboulis qui sont de plus en plus fins et de plus en plus homogènes du haut vers le bas des pentes où ils constituent de vrais limons; leur épaisseur peut atteindre jusqu'à 3 m à la Croix-Rouge, au nord de Cassel. Cette formation n'a pu être représentée à l'échelle de la carte, afin de ne pas couvrir les tracés des terrains éocènes dont il est possible d'établir les cotes d'altitude vraies, grâce au sondage récent de Cassel (1967).

Rs. Formations résiduelles à silex. Ces dépôts occupent des surfaces importantes de la Flandre continentale et sont fortement développés sur les collines de Watten et d'Éperlecques; ils reposent sur l'argile yprésienne et se rencontrent à des altitudes variées, généralement assez élevées (+ 72 à Watten, + 34 à Pitgam) mais pouvant descendre à des cotes basses (+ 20 à Quaedypre, + 15 à la Crulle près de Wormhoudt). Il s'agit d'un cailloutis comprenant les éléments suivants :

1° un sable quartzeux, parfois plus ou moins argileux, avec gravier;

2° mélangés à ce sable, de nombreux cailloux de silex de la craie, petits ou quelquefois assez gros, ordinairement brisés, roulés mais non arrondis, avec arêtes fortement émoussées, noirs, bruns, rouge sombre et à cassure luisante, ou complè- tement rubéfiés, cachalonnés et patines sur la cassure de brun ou de jaune clair ou blanchis à la surface;

3° des galets et fragments plus ou moins volumineux de terrains durs éocènes et pliocènes comprenant surtout des débris de grès roux, ferrugineux, des blocs de poudingue ou des galets de silex provenant de ce poudingue, le tout d'âge pliocène supérieur, parfois des Cardita planicosta silicifiées provenant des sables de l'Yprésien supérieur (sommet des collines de Watten) et de nombreux débris de grès blanc à grains de glauconie, avec Nummulites planulatus, provenant du déman- tèlement d'un des bancs de grès inclus dans les sables de faciès panisélien de l'Yprésien supérieur (Pitgam).

Les éclats de silex dominent à l'Ouest tandis que, vers l'Est, les cailloux sont en majorité des galets et des fragments de galets provenant de la formation pliocène. En dehors des îlots représentés sur la feuille, on peut trouver des cailloux disséminés à la surface de l'Argile des Flandres. L'épaisseur du cailloutis est souvent faible (quelques cm) mais peut atteindre 2 à 3 m dans la forêt d'Éperlecques, à Watten, à Merckegem et à la Crulle. Le cailloutis est parfois surmonté d'un peu de sable rouge (1 m à la Crulle) ou de terre argilo- sableuse (1 m à Crochte).

L'aspect du cailloutis donne l'idée d'un transport en masse indépendant des tracés des cours d'eau; la vaste répartition de ce cailloutis donne l'impression d'une immense nappe ayant recouvert tout le territoire. On peut considérer cette formation comme un dépôt de pente élaboré depuis la fin de l'Éocène jusqu'au Quaternaire ancien, résultat d'un démantèlement progressif de la craie à silex, des sables et argiles éocènes des collines de l'Artois, succédant à la surrection de l'axe de l'Artois commencée au Lutétien moyen. Les résidus de l'érosion auraient été mis en place par ruissellement superficiel, glissement de talus et solifluxion, sous forme d'une vaste nappe d'épandage fragmentée ultérieurement par le réseau hydrographique actuel qui n'en a laissé subsister que des lambeaux épars, plus ou moins importants; ceux-ci ont pu rester à leur position primitive ou glisser sur les pentes, couronnant ainsi quelques croupes descendant du plateau primitif. Cette formation a été antérieurement attribuée à des dépôts fluviatiles (feuille Saint-Omer au 1/80 000) mais elle dépasse fortement les abords des vallées et les niveaux des différentes terrasses restent mal définis.

e3R, e4R. Limon argilo-sableux de la Flandre continentale. La partie superficielle des trois quarts du sol de la plaine flamande intérieure est formée par un limon spécial dû à la désintégration sur place, sans remaniement, des couches argileuses ou argilo-sableuses sous-jacentes; ce limon est faiblement perméable et n'a pas d'âge précis, ayant dû commencer à se former depuis l'époque où la roche d'origine a affleuré jusqu'à nos jours. Il cache souvent le soubassement tertiaire sauf en quelques points où l'argile yprésienne vient au sol sans qu'il y ait aucune régularité dans ces affleurements. Ce limon est généralement de teinte grise à gris brun, parfois bigarré de rouge et de blanc, avec des lentilles de sable quartzeux; il contient des concrétions ferrugineuses par altération de la glauconie provenant des sables que contient l'Argile des Flandres. Au voisinage des collines sableuses qui surmontent la plaine argileuse, le limon est très sableux et plus apte à la culture. Sur les bords des «becques» (les ruisseaux), le limon est, au contraire, plus argileux et constitue la «terre forte» du pays. Le limon porte en Flandre le terme impropre d'argile qui désigne une terre à briques, argilo-sableuse, tandis que l'Argile des Flandres est désignée par le terme de «clyte». L'épaisseur du limon varie de quelques cm à 6 mètres.

Œ . Limon du plateau d'Artois. Il repose sur la craie ou les sables landéniens et localement (Serques) sur l'extrême bordure de l'Argile des Flandres; il est de nature argilo-sableuse, à grain fin, de teinte brune et d'origine éolienne dans sa partie supérieure, la plus importante; à la base, on y observe des silex brisés et altérés provenant de la craie, pour lesquels on peut penser à l'intervention des eaux de surface. Son épaisseur dépasse légèrement 7 m à Houlle, dont 6 m de limons fins et 1,30 m des mêmes limons mais avec silex brisés, à la base.

q2. Flandrien argilo-sableux et tourbeux. Les dépôts flandriens de la plaine maritime flamande sont d'âge holocène. post-wurmien; les uns sont marins et les autres fluviatiles; ils occupent la basse vallée de l'Aa, la transgression marine n'ayant pas dépassé Watten. G. Dubois a divisé le Flandrien en trois assises dont la supérieure est la seule qui affleure sur la feuille; l'assise moyenne existe à faible profondeur et l'assise inférieure n'est connue que par sondages.

Flandrien supérieur : assise de Dunkerque, historique, d'âge post-gallo-romain à nos jours. Ce sont des sables blancs marins à Cardium edule (coque) et des argiles de polders à Scrobicularia piperata et Hydrobia ulvae. Cette formation d'estran vaseux et de polder saumâtre, épaisse de 1 à 5 m, s'étend sur toute la plaine maritime et recouvre la tourbe (assise de Calais); elle correspond à la dernière transgression flandrienne qui eut lieu du IV au VII siècle de l'ère chrétienne, avec une reprise plus faible vers le XIII siècle. Une régression aidée par l'homme (dessèchement) a fait émerger la plaine maritime. Les sables fins passent de façon insensible aux argiles sableuses des polders à Scrobiculaires ou à des argiles plus plastiques à Hydrobies qui servent à la fabrication des briques. Ils contiennent la faune actuelle (Mya arenaria). Ce dépôt s'est établi au voisinage du niveau marin actuel (surface vers 2 ou 3 m d'altitude). Des amas sableux isolés ayant formé des cordons littoraux en simples bourrelets de peu d'altitude (q1) joignent Looberghe aux dunes internes de Ghyvelde (feuille Dunkerque); l'un d'eux existe au Nord de la feuille Cassel, à 2 500 m au nord de Looberghe.

Flandrien moyen : assise de Calais, d'âge néolithique (vers l'an 2000 avant J.-C.) à pré-gallo-romain avec des dépôts marins, saumâtres ou tourbeux. La partie supérieure de l'assise est représentée par de la tourbe qui s'est formée vers l'altitude zéro et représente une légère régression marine due à un retour offensif du froid vers la fin de l'assise de Calais; ce dépôt de tourbe recouvre entièrement la partie inférieure marine de l'assise et la déborde vers le Sud, dans les zones basses non atteintes par la transgression flandrienne (vallée de l'Aa, en amont de Watten). En aval de Watten, la tourbe est recouverte par les dépôts marins de l'assise de Dunkerque; son épaisseur reste comprise entre 0,25 m et 3 m (2 m aux sondages de Holque, sous 1,70 m de Flandrien supérieur argilo-sableux, gris noir, et reposant sur les sables pissards du Flandrien moyen). La tourbe est formée de débris végétaux herbacés aquatiques où dominent les Typhas et les Prêles; on y a aussi reconnu des Chênes, Frênes, Noyers, Sapins, Sorbiers, Bouleaux, Peupliers, Coudriers, Saules, Buis, Noisetiers; on y a trouvé de nombreux restes de Mammifères et d'Oiseaux de la faune néolithique. Dans la partie supérieure de la masse tourbeuse, on a recueilli des vases gallo-romains et une médaille de Trajan à Cappelle-Brouck. La partie inférieure de l'assise de Calais est marine, la transgression du Flandrien moyen ayant coïncidé avec une période de réchauffement; les dépôts sont faits de sables « pissards » (ainsi appelés parce qu'ils sont imbibés d'eau), d'origine marine, gris bleu, très fins, passant latéralement à des argiles de polders. Lithologiquement, ils sont semblables aux sables et argiles du Flandrien supérieur auxquels ils passent insensiblement dans les endroits où la tourbe manque; ils contiennent Cardium edule, Scrobicularia piperata, Hydrobia ulvae, Tellina baltica, Mactra elliptica, Mytilus edulis, Ostrea edulis. A Looberghe, on a trouvé une hache en pierre polie à la partie supérieure des argiles.

Flandrien inférieur : assise d'Ostende. L'assise n'affleure nulle part, les dépôts s'étant opérés entre les altitudes de — 15 à — 30 environ; ils correspondent à l'époque de la mer à Littorines, vers 5000 avant J.-C, et comprennent également des sables «pissards», gris bleu analogues aux précédents mais dont la faune est un peu différente (Corbicula fluminalis). Au sommet de l'assise, un niveau de tourbe sépare celle-ci de la précédente.

q i . Ancien cordon littoral sableux de Looberghe. C'est un simple bourrelet sableux de très faible altitude (4- 2) au-dessus de la plaine maritime, d'âge flandrien supérieur probable.

LV. Limon de lavage. Ce limon récent, argilo-sableux, contient souvent des matières organiques lui donnant une teinte grisâtre. Son épaisseur est très variable et sa représentation sur la corte a surtout pour but de préciser l'emplacement des vallées et vallons secs. On le trouve également au pied des pentes.

p2. Pliocène supérieur. Sables et grès grossiers ferrugineux, poudingue ferrugineux à galets de silex. Cette formation couronne les collines de Cassel et des Récollets où elle repose sur l'argile bartonienne; elle est superposée au Bruxellien au Mont des Cats et à l'Yprésien supérieur de faciès panisélien, au Mont Kokereele (feuille Steenvoorde); sur la «butte du Trésor», en forêt de Clairmarais, elle s'appuie sur l'argile yprésienne de l'assise de Roubaix; elle communique au sommet de ces collines une teinte jaune rouille et une grande aridité. Les sables quartzeux sont faits de grains assez gros, enduits de limonite qui leur donne la teinte rouille; ils passent latéralement à des sables rougeâtres, l'hématite remplaçant alors la limonite. Ces sables sont chargés de lits de gravier en quartz blanc et de galets en silex. La limonite cimente souvent les sables en grès ferrugineux, grossiers, brun foncé, disposés en lits minces, discontinus ou en concrétions cylindriques creuses ou encore en masses irrégulières, parfois volumineuses. Lorsque la cimentation s'opère sur des sables chargés de galets, elle donne naissance à des poudingues dont les galets de silex, généralement altérés et clairs, se détachent sur un ciment gréseux sombre et roussâtre. Les galets sont bien roulés mais mal calibrés, certains sont très volumineux, ayant jusqu'à 15 cm de longueur; ils sont mélangés à d'autres galets de taille très variable, ayant en moyenne 2 à 4 cm de longueur, et à un matériel graveleux; les plus petits galets sont souvent des silex noirs, non altérés, lisses, sans patine ou avec une légère patine jaunâtre ou verdâtre; les plus gros, d'aspect mat, sont plus ou moins altérés et recouverts d'un enduit blanchâtre friable, l'altération étant d'autant plus forte que les galets sont plus gros; il y subsiste souvent un noyau de silex intact, mais parfois l'altération est si profonde qu'une simple pression suffit à les réduire en poussière.

L'ensemble de la formation est dépourvue de fossiles. Son épaisseur atteint 29 m au Mont Cassel. Les grès et les poudingues ont été utilisés dans les murs des vieilles constructions et des églises du pays; ils ont servi anciennement pour l'empierrement des chemins.

Les galets parfaitement arrondis sont considérés comme ayant une origine marine incontestable. Le mauvais calibrage des galets, leur profonde altération en une substance très friable, associée à la forte ferruginisation des sables et des grès, le tout imputable à des conditions climatiques spéciales, font considérer la formation comme un dépôt continental : les eaux courantes auraient remanié, vraisemblablement à la fin du Pliocène, d'anciennes assises marines pouvant dater du Miocène supérieur.

e7. Bartonien. Argile de Cassel. L'étage peut se diviser en deux parties. L'assise supérieure est une argile gris verdâtre clair, plastique, se chargeant d'un peu de sable vers la base (épaisseur : 8 à 10 m); l'assise inférieure contient la même argile mais beaucoup plus sableuse et glauconieuse (5 à 7 m); à la base, se trouve un ancien cordon littoral à l'état de sable graveleux, à gros grains de quartz, un peu argileux et très chargé en grains de glauconie; il forme une mince bande foncée, appelée «bande noire» par les anciens exploitants, qui ravine les sables lédiens et qui contient des Nummulites variolarius remaniées, N. wemmelensis et des dents de Squales (0,40 à 0,80 m). L'argile glauconieuse contient Pecten (Amussium) corneus, Corbula pisum. Épaisseur totale de l'étage : 15 m environ.

e6. Lédien (Lutétien supérieur). Sables calcareux. L'étage est constitué de sables fins, calcareux, légèrement glauconieux, de teinte claire, gris verdâtre à gris brunâtre, renfermant Nummulites variolarius-heberti en abondance (l'espèce a été découverte récemment dans le Lutétien supérieur du Bassin de Paris), Orbitolites complanatus, Ostrea gigantea, Chlamys plebeia et de très nombreux restes de Poissons (Myliobatis, Odontaspis, Lamna, Oxyrhina, Carcharodon, etc) ; en outre : Echinolampas affinis, (ci-dessous) des tubes de Ditrupa strangulata, Terebratula kickxisurtout fréquents à la partie inférieure du Lédien, sous le banc à grands Cérithes. Dans les sables s'intercalent des bancs discontinus et peu épais de grès dur calcarifère; le banc inférieur est caractérisé par la présence de nombreux moules internes d'un grand Cérithe (Cerithium giganteum) connu dans le Calcaire grossier du Bassin de Paris; le deuxième banc renferme de nombreux exemplaires de Nauti/us burtini; les quelques bancs supérieurs sont moins épais et moins constants, ils renferment à profusion Ostrea inf/ata. La limite de l'étage avec le Bruxellien est marquée par un niveau de sable quartzeux grossier contenant de nombreuses Nummulites laevigatus roulées et quelques blocs plus ou moins volumineux et plus ou moins arrondis de grès calcareux renfermant N. laevigatus et de nombreuses empreintes de Lamellibranches (Venericardia planicosta, Cardium porulosum, Corbis lamellosa, Meretrix laevigata), en provenance des bancs durs remaniés de la partie supérieure du Bruxellien. L'épaisseur de l'étage ne dépasse pas 5,50 m au Mont Cassel et au Mont des Récollets; les sables existent au Mont Rouge (feuille Steenvoorde); ailleurs (Mont des Cats), des blocs de grès à N. variolarius remaniées dans les limons des pentes indiquent l'ancienne extension de l'assise vers l'Est. Le Lédien correspond à la partie supérieure du Calcaire grossier du bassin de Paris.

e 5 . Bruxellien (Lutétien inférieur). Sables blanc verdâtre. L'étage est fait de sables blanchâtres à gris verdâtre, quartzeux, légèrement glauconieux, calcareux, parfois un peu argileux, avec intercalations de bancs discontinus de grès dur, légèrement calcareux devenant siliceux par places et contenant de nombreux moules de Gladius (Rostellaria) baylei. Dans les sables, apparaissent souvent des tubulures d'Annélides cylindriques, souvent verticales, formées d'un sable légèrement cohérent et bourré de spicules d'Épongés. Les sables sont très fossilifères : Maretia omaliusi, Lenita patellaris, Ostrea cymbula, Cardium porulosum, Meretrix (Callista) laevigata, et des restes de Poissons (Pristis lathami, Odontaspis macrota, Lamna vincenti, Cylindracanthus rectus) et, à la partie supérieure, Nummulites laevigatus. Ils correspondent aux sables blancs du Bruxellien de la Carte géologique de Belgique et aux assises à Maretia omaliusi et à Numm. laevigatus-lamarcki de la partie inférieure du Calcaire grossier du Bassin de Paris. A la base de l'étage, il n'existe ni ravinement, ni gravier, ni zone rubéfiée, les sables de base passant aux sables glauconieux de l'Yprésien supérieur, de faciès panisélien. Épaisseur de l'étage : 8 m environ.

Fz. Alluvions modernes. Les alluvions modernes sont généralement argileuses, brunes, aunes ou. le plus souvent, grisâtres en raison de la présence de matières organiques d'origine végétale. Elles peuvent contenir des bancs de tourbe dont certains ont été exploités autrefois, notamment dans la région de Béthune. Dans les vallées de la Flandre continentale (Yser et petites vallées affluentes), les dépôts modernes sont très peu importants; ils se bornent à des limons d'inondation particulièrement argileux et tourbeux, rendus marécageux par la proximité de l'Argile des Flandres et occupés par des prairies humides. Entre Saint-Omer et Clairmarais, les alluvions de la vallée de l'Aa débutent par un gravier de base avec des sables et des argiles; elles se poursuivent par de la tourbe affleurant au sol ou recouverte par un limon argileux ou argilo-sableux dont l'épaisseur reste inférieure à 1m; sous la tourbe, on peut parfois observer une formation calcaire tufacée, lacustre, molle ou pulvérulente, à Limnaea et Bithynia qui, en certains points, a livré des restes archéologiques gallo-romains. Dans le vallon voisin du Schoubrouck, le gravier de base n'existe pas et la tourbe repose directement sur l'Argile des Flandres. Cette tourbe, dont l'épaisseur peut atteindre ici 7 à 8 m, est donc essentiellement d'âge post-gallo-romain et correspond à la partie supérieure de l'assise de Calais et à l'assise de Dunkerque. Entre Clairmarais et Watten, J. Gosselet indique que le fond de vallée est occupé par une épaisse couche de tourbe au-dessus de laquelle on voit, en quelques points, un gravier fait de grains de calcaire concrétionné dit « fond de mer» provenant de la précipitation de carbonate de calcium dans une eau qui en était surchargée; au-dessus, vient un limon rougeâtre ou noirâtre (1 à 2 m), riche en coquilles fluviatiles (dépôt récent des marais de l'Aa)

LP2. Limon de la vallée de la Lys. C'est un limon argilo-sableux brunaunâtre, généralement p!us sableux et de teinte plus claire à la base. Son aspect est voisin de celui du limon pléistocène. Il occupe, à un niveau inférieur à celui du limon des plateaux, toute la partie N de la feuille. Son âge exacte ne peur être fixé, mais il est plus récent que le limon pléistocène LPI. En raison de son repos sur l'argile des Flandres, il est imprégné d'eau presque jusqu'à sa surface.

LP1. Limon pléistocène. Sa composition, voisine de celle du limon de la vallée de la Lys décrit plus haut, peut présenter de légères variations en fonction de la nature du terrain qui recouvre. On a pu, en de nombreux endroits, y distinguer deux niveaux : au sommet, la terre à brique. de couleur brune, correspond à la partie décalcifiée : elle est exploitée, comme son nom l'indique. lorsqu'elle est pure, pour la confection des briques. A la base, l'ergeron est de teinte plus claire il est pus sableux généralement et renferme, lorsqu'il repose sur les terrains crayeux, des granules de craie. Quand il est au contact des craies turonienne ou sémonienne, sa base, alors très argileuse renterme fréquemment des silex plus ou moins brisés et provenant d'un remaniement de l'argile à silex dont l'origine est due à la dissolution de la partie supérieure de la craie

On peut rencontrer, à la base du limon pléistocène, des cailloux de grès à Nummulites loevigalus, vestiges de terrains lutétiens démantelés (Beuvry).

A Beuvry, on a découvert, dans le limon pléistocène, un squelette d'

LS. Limon à silex et cailloutis. Ces formations sont bien représentées sur le territoire de la feuille de Béthune. Les silex, pius ou moins roulés, patinés et brisés, sont associés à des sables ou des limons pouvant être très argileux. Les cailloutis sont exploités, notamment à Vendin-les-Béthune et à Gosnay, pour la confection du béton. Ils n'ont été figurés sur la présente carte, que là où leur épaisseur est importante.

Ces nappes de cailloutis, dont l'épaisseur très variable peur atteindre plusieurs mètres, ont dû commencer à se former dès le Tertiaire ; elles représentent vraisemblablement des éboulis entraînés au bas des pentes des collines de l'Artois. Elles ne doivent pas être confondues avec l'argile à silex qui est un produit de décalcification de la craie. Cette argile plastique brune, renfermant des silex entiers, est toujours de faible épaisseur (quelques décimètres) et n'a subi que de légers remaniements. Elle recouvre toujours directement la craie.

e4. Argile d'Orchies (Yprésien inférieur). L'argile d'Orchies est plastique, gris bleuatre (en raison de la présence de pyrite) ou noirâtre vers la base. Sa partie supérieure, lorsquelle est altérée, devient bicolore (jaune et gris). Par ailleurs, la décomposition de la pyrite en surface entraîne la formation de cristaux de gypse.

En certains points, notamment à la carrière de la Motte dorée à Oblinghem et à Chocques, on rencontre, à la base de l'argile, un niveau de sables roux, épais de quelques décimètres à un mètre, renfermant à la base de petits galets de grès glauconieux altérés et de petits galets de silex, analogues aux "' yeux de crapauds " du Landénien. Cette formation est l'équivalent, très réduite, des " Oldhaven beds " du bassin de Londres. Cette argile a été exploitée à Chocques et Labeuvrière pour la confection de tuiles.

e2b. Sables et grès d'Ostricourt (Landénien). Ils constituent souvent de petites buttes généralement boisées (Beuvry. Chocques, Bois des Dames) Qui se superposent à la plaine cultivée et qui s'élèvent jusqu'au plateau de l'Artois. Parfois, les sables et grès d'Ostricourt sont effondrés dans de grandes poches de dissolution formées à la surface de la craie (région d'Estrée-Cauchie). Les parois de la poche sont alors très souvent recouvertes d'une mince couche d'argile brune à silex s'intercalant entre la craie et les sables tertiaires.

On distingue, dans les sables et grès d'Ostricourt, deux faciès :

l) Landénien continental (sables du Quesnoy). Il est constitué par des sables blancs, très fins, avec boules de grès mamelonnés renfermant des empreintes de feuilles (Sabaltes primaeval) généralement bien conservées. On y rencontre également des bois silicities, ou encore des perforations dues à des racines. On trouve aussi des sables bruns à lignites présentant une stratification entre-croisée. Le Landénien continental est bien développé dans la région de Béthune, notamment à Beuvry où il a été activement exploité et où la ligne de chemin de fer Lille-Béthune emprunte l'alignement d'anciennes carrières. Ces formations sont également connues à Oblinghem, à l'ouest du Bois des Dames, dans la région d'Estrée-Cauchie, etc.

201 Landénien marin. Ce son des sables assez fins, glauconieux, verts, ou roux lorsqu'ils sont altérés. Ils peuvent être parfois agglomérés par un ciment d'opale et former de nivoux gréseux (Chocques). Il n'a pas été possible de figurer ces deux faciès sur la présente feuille en effet, le gisement des sables et grès continentaux est souvent trés irrégulier et leur représentation devient difficile.

e2a. Sable, tuifeau et argile du Landénien inférieur. Dans la région de Béthune, le Longénien intérieur se présente soit à l'état d'argile, soit, assez souvent, à l'état de sable fin, glauconieux, parfois argileux, passant insensiblement vers le haut au sable d'Ostricourt.

c4. Craie blanche sénonienne (Coniacien et Santonien). L'ensemble de cette craie atteint une cinquantaine de mètres. La partie supérieure de la craie blanche, qui est très pure, très fine et: ne renferme pas de silex, représente vraisemblablement le Sanonien bien que le fossile caractéristique de ce niveau (Micraster cor anguinum) n'ait pas encore été découvert. La partie inférieure (Coniacien) à Micraster décipiens (= cor restudinarium) est mieux représentée dans la région

C'est la craie blanche à silex. Les silex sont disséminés dans la masse ou disposés en lits, plus rarement en filonnets. A côté du Micraster decipiens, relativement fréquent. on trouve d'assez. nombreux fossiles et, en particulier, des Inocérames de grande taille Il. involuius. J. lalus. I insulensis). Les bancs inférieurs de cette craie sont plus gris, légèrement glouconeux, et plus résistonts ils ont été exploités comme pierre de taille.

c3c. Craie du Turonien supérieur. Cette assise, caractériée pa!éontologiquement par la présence de Micraster leskei, est beaucoup moins épaisse que la précédente ; son épaisseur moyenne n'est, en effet, que d'une dizaine de mètres. Elle est constituée par une craie grise, glauconieuse, d'aspect plus grenu. La partie supérieure, durcie par cristallisation de calcite dans les pore de la craie, est désignée sous le nom de " meule" par les mineurs. Elle peur également renfermer des bancs congloméroïdes, constitués par des nodules de "meule " ou de craie dure recouverts d'une patine phosphatée ou glauconieuse, et cimentés par une craie elle-même durcie. Ce niveau marque un leger remaniement des roches lors de la sédimentation.

Dans la craie grise turonienne, les silex (silex cornus) sont généralement p'us nombreux et de plus grande taille que dans la craie sénonienne. Ils présentent souvent une croûte pus épaisse et de teinte rosée bien que ce dernier caractère ne soit pas absolument constant.

c3b. Marnes du Turonien moyen. Ce sont des marnes crayeuses lourdes, épaisses d'une vingtaine de mètres, désignées sous les noms de bleus ou dièves bleues par les mineurs. Elles sont constituées par une alternance de bancs crayeux assez durs, plus ou moins irréguliers, et de lits puis marneux. Elles renferment en assez grande abondance Terebratulina rigida. les bancs crayeux du sommet sont recherchés pour le marnage car la roche se délite rapidement à l'air. C'est le niveau du Turonien qui affleure le mieux sur le territoire de la feuille de Béthune. Il constitue les pente des collines de l Artois dans la région de Bouvigny.

c3a. Marnes du Turonien inférieur. La zone inférieure du Turonien est constituée par 10 a 20 mètres de marnes plus ou moins verdâtres, généralement moins crayeuses que les précédentes; ce sont les "dièves vertes" des mineurs. Elles renterment Inoceramus labiatus. Ce niveau marneux imperméable protège les travaux houillers de l'invasion par les eaux superficielles. Il n'a pas été possible, étant donné l'état et la faible densité des affleurements, de tracer partout les limites séparant ces trois zones. Elles n'ont été précisées que là où leur identification est certaine.

c2. Tourtia et craie marneuse cénomaniens. La partie supérieure du Cenomanien est representée, dans la région, par quelques mètres de craie marneuse et de marnes blanches (dièves blanches). Vers le bas, les marnes se chargent en glauconie et passent a des marnes grises ou verdâtres. A l'extrême base, enfin, les premiers dépôts cénomaniens transgressits sur les terrains primaires sont souvent constitués par un conglomérat à galets de roches paléozoïques (grès et quariz notamment) et à ciment cacaire. L'épaisseur de ce niveau est variable, mais à Rebreuve il ne dépasse pas quelques décimètres : c'est le " Tourtio" des mineurs. Les marnes vertes et le Tourtia renferment des nodules de phosphate de chaux qui ont élé exploités autrefois dans les environs de Rebreuve. Ces sédiments, qui ont livré entre autres Schloenbachia varians. Holaster subglobosus. Pecten asper, peuvent être rapportés au Cénomanien moyen.

Le fond de la mer cénomanienne était irrégulier et parsemé de récifs, vestiges de la chaine hercynienne démantelée. Ceci est la cause de l'irrégularité des dépôts cénomaniens.

d2a. Grès de Rebreuve. Ce sont des grès blancs en bancs réguliers admettant quelques intercalations schisteuses ou argileuses rougeâtres ou plus souvent blanches. Les niveaux argileux ont livré notamment : Psilophyton princeps. Drepanophycus spinaeformes. Hostimella, Zosterophylium artesianum. Dawsonites arcuatus, Sporogonites exuberans, qui permettent d'attribuer à ces formations un âge siegenien interieur, dit Grès et schistes de Pernes. Get étage renferme des grès rouges, verdâtres, ou blanchâtres ou bigarrés, alternant avec des schistes présentant les mêmes variations de coloration. Ces sédiments à laciés lagunaire peuvent renfermer des nodules calcaires (cornstones). On y a trouvé des Pieraspis à Pernes. Dans la région de la Comté Beugin, on y a découvert des restes végétaux (Pachylheco sphaerical. Ils représentent le Gédinnien supérieur.